|

| 김환기가 작고한 1974년, 윤형근은 자신의 신촌 아뜰리에에서 사진을 찍었다. 김환기에서 출발한 자신의 예술세계 에 대한 명확한 기록이자 그를 넘어서겠다는 다짐이 읽힌다. |

한국 단색화 거장 윤형근 화백 회고전

김환기의 첫째 사위, 예술적 사제관계

“예술은 똥이여, 사람들이 픽픽 죽어가는데 예술이 다 뭐 말라 죽은거여“

1980년 초여름, 윤형근(1928~2007) 작가는 잡지 ‘뿌리깊은 나무’와의 인터뷰에서 이처럼 내뱉었다. 그 해 5월 광주의 소식을 듣고 극도의 분노와 울분을 주체할 수 없었다고 한다. 마당에 나가 커다란 천 위에 비스듬히 쓰러지는 검은 기둥을 내리 그었다. 죽죽 그은 기둥은 덜 마른 물감이 눈물처럼 핏물처럼 흘러내린다. “땅 위에 똑 바로 서 있으려 해도 그러한 힘이 남아 있지 않은, 피 흘리며 기대어 쓰러지는 인간 군상”이다. 윤형근의 미공개작 ‘다색(Brunt Umber)’ (1980)은 그렇게 탄생했다. 비스듬하게 쓰러지듯 한 기둥은 이때가 유일하다. 작품을 그려놓고 한 번도 공개하지 않았다가 이번 국립현대미술관 ‘윤형근 회고전’에서 처음으로 선보인다.

|

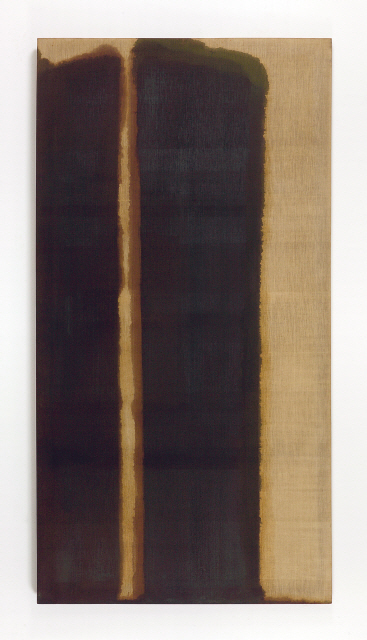

| 윤형근, 청다색 Umber-Blue, 1978, 마포에 유채, 270x141cm. |

전시엔 미공개작을 포함 작품 40점, 드로잉 40여점, 일기와 엽서 등 아카이브 100여점이 나왔다.

전시를 읽는 하나의 키워드는 ‘김환기’(1913~1974)다. 김환기는 윤형근에겐 장인이자 예술적 스승, 흠모의 대상이었다. 동시에 평생 넘어야할 산이기도 했다.

|

| 1980년 광주의 소식을 듣고 극도의 분노와 울분을 표현한 미 공개작‘ 다색’. 마포에 유채, 181.6x228.3cm, 국립현 대미술관 소장. |

김환기로부터 출발한 자신의 예술세계에 대한 결별과 새로운 시작으로 읽힌다.

일화에서 짐작 할 수 있듯 1970년대 초반 드로잉엔 김환기의 영향이 또렷히 드러난다. 한지에 유채로 다양한 실험을 했는데 색감이나 구도가 김환기의 당시 작업과 흡사하다.

그러나 1973년 숙명여고 미술 교사로 재직 중 당대 최고 권력자인 중앙정보부장의 딸이 학교에 부정입학 했던 건을 놓고 학교에 항의했다가 ‘반공법 위반’으로 잡혀가 고초를 겪었다. 이유는 쓰고 다녔던 모자가 레닌 모자와 닮았다 것. 이후 학교를 퇴직하고 1980년까지 파출소에 ‘요주의 인물’로 등재돼 감시 받았다. 직업도 구하지 못한건 당연한 귀결. 이 ‘숙명사건’ 이후 본격적으로 작가의 길을 걷기 시작했다. 김환기에 버금가게 찬란한 색을 활용했던 것도 이 시기 이후 단색으로 돌아선다.

윤형근 작가는 김환기의 그림을 “잔소리가 많고 하늘에서 노는 그림”이라고 했다. 그래서 자신은 훨씬 더 ‘땅’에 가까워지려 했는지 모르겠다. 하늘의 색인 청색(Blue)와 땅의 색인 다색(Umber)가 만나 탄생한 오묘한 검정은 찰나적 존재인 인간의 소박성을 일깨운다.

아무런 처리도 하지 않은 거친 면포나 마포위에 큰 붓으로 푹 찍어 내려, 색이 물들지 않은 빈 공간이 더욱 도드라진다. 그의 말대로 “잔소리를 싹 뺀 외마디 소리”만 남았다. 윤형근 미학의 핵심이다.

전시를 준비한 김인혜 국립현대미술관 학예연구사는 “군더더기 없이 묵묵하고 담담하게 땅 위에 우뚝 서 있는 그림”이라며 “인간이 낳은 예술은 아무리 해도 자연에 다다르지 못한다는 지극히 겸손한 깨달음을 담고있다”고 했다.

전시는 윤형근의 예술세계를 총망라한다. 거장의 중요작들을 한자리에서 만날 수 있다는 건 미술관에서 누릴 수 있는 최고의 호사다. 다만 작품 하나 하나의 울림이 큰데, 작은 공간에 여러 작품이 모여있어 마음껏 여운을 느낄 수 없음은 안타깝다. 전시는 12월 16일까지 이어진다.

이한빛 기자/vicky@