|

| [123rf] |

전파사(電波社)는 전자기파를 이용한 전자기기를 주로 다루는 수리업종으로 명칭이 붙었다. 예전엔 세탁소처럼 골목마다 필수로 입점해 있는 업종이었으나, 전자제품 서비스센터가 늘고 전자제품 가격이 대중화되면서 수리하는 것보다 재구매하는 데에 부담이 줄어들면서 전파사도 사양산업화됐다.

통계청의 서비스업조사 통계에 따르면, 가전제품 수리업은 2006년 전국에 6366개가 있었으나, 2016년엔 5880개, 2017년엔 5507개, 2018년엔 5579개, 2019년엔 5551개로 감소했다. 2016~2019년 사이 서비스업이 17만개 이상 증가한 것과 대조된다.

|

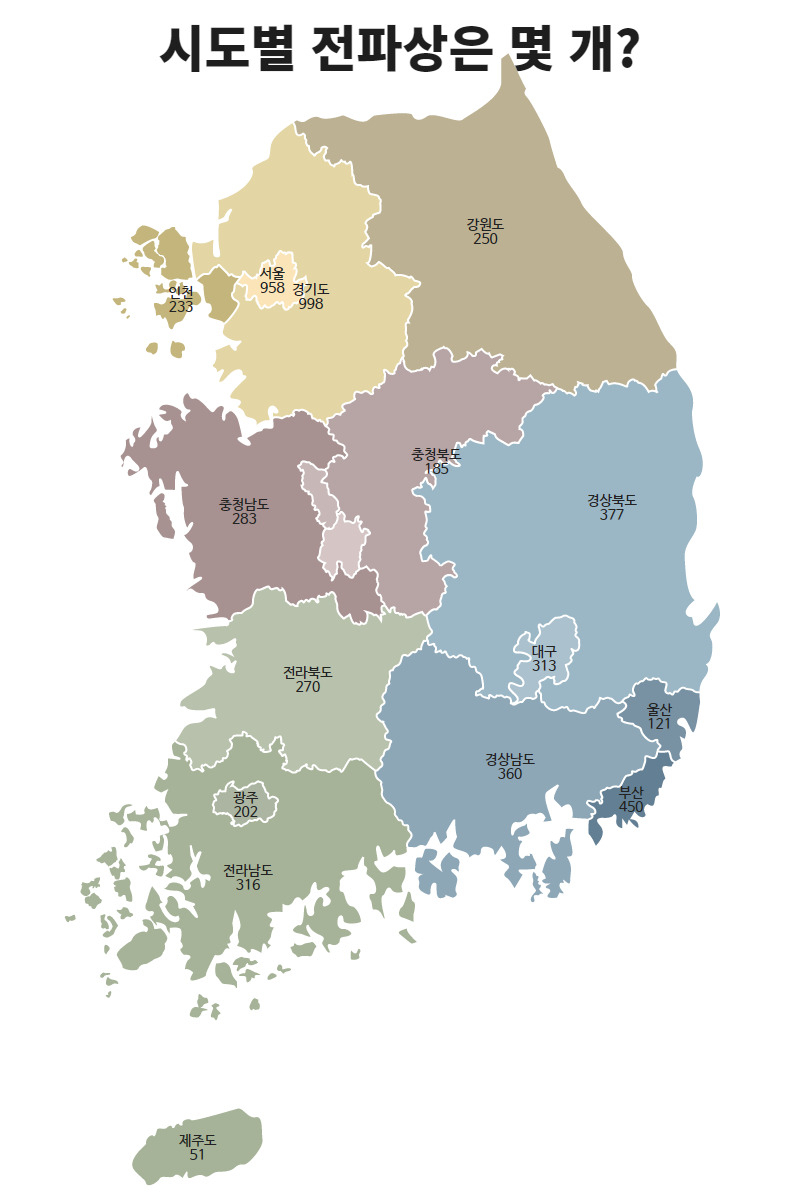

| 통계청 가전제품 수리업 시도별 총괄 자료 기준 |

현재 전국 5000여개의 가전제품 수리업은 서울(958개)과 경기도(998개)에 집중돼 있으며, 그 뒤로 부산(450개), 경상북도(377개) 등의 순이다. 시도지역 중에선 세종시가 14개로 가장 적다.

전파사가 사양산업에 접어든 건 제조사의 AS 서비스가 강화된 여파이지만, 최근 수리권이 재조명된 계기 역시 제조사의 AS 정책 영향이 컸다. 제조사의 공식 AS 센터를 통해서만 수리가 가능하다보니 고가의 수리비 청구에 따른 불만이 커졌다. 부품 재고가 없어 수리를 포기해야 하거나, 사설업체의 수리는 인정해주지 않는 관행 등의 부작용도 불거졌다.

환경에 관심이 커지면서 새 제품을 사기보단 기존 제품을 수리하려는 움직임이 커진 것도 한 이유다. 세계적으로 가장 먼저 수리권을 추진한 건 유럽연합으로, 유럽연합은 산업 폐기물 감소 및 지구 온실가스 감축 등을 목표로 수리권을 추진했다.

유럽연합은 전자제품 수명 연장과 손쉽게 수리할 수 있도록 제조하는 방안 등을 추진했고, 유럽 각국도 하나둘씩 수리권을 제도화하고 있다. 부품의 단종을 제조사가 10년간 수리할 수 있는 부품을 관리할 의무를 부여하고, 수리 설명서도 제공하는 식이다. 작년 3월 유럽연합은 이 같은 내용을 담은 수리법을 발효했다. 이미 프랑스는 작년 초 제품 분해가 얼마나 쉽게 가능한지, 부품 가격은 어떠한지 등을 수치화한 수리 가능 점수를 표시하는 제도를 도입했다.

미국 역시 주 별로 관련 법이 논의 중이다. 제조업체에 독점된 수리 관련 정보 및 부품 제공 등을 사설업체까지 확대하는 게 주된 논의 내용이다. 국내에선 최근 이재명 민주당 대선후보가 “수리용 부품 보유 기간을 확대하고, 수리 매뉴얼 등을 보급하겠다”며 수리권 관련 공약을 발표하기도 했다.

|

| [출처 리페어 카페 홈페이지] |

국제 수리의 날(International Repair Day)도 있다. 수리권 관련 단체들이 수리권 관련 행사 및 요구를 진행하는 날로, 2017년 10월 21일 1회가 개최됐다. 이후 매년 10월 세번째 토요일에 맞춰 행사를 이어가는 중이다. 유엔의 ‘세계 전자폐기물 보고서’에 따르면, 2019년 기준 전 세계 전자 폐기물은 5360만t에 이른다. 유럽환경국에 따르면, 스마트폰 등 전자제품 수명을 1년만 연장하더라도 약 400만t의 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있다.

유럽에선 리페어 카페가 자리 잡고 있다. 카페에 모여 고장 난 물건을 고쳐주는 곳이다. 현재 전 세계 2252개의 리페커 카페가 등록 활동 중이다. 그 중 유럽이 1970개로 대부분을 차지한다. 국내에선 현재 2곳이 등록돼 있다.

dlcw@heraldcorp.com

dlcw@heraldcorp.com