전세계 여행다니며 공수

옷 무게만 10kg에 육박

18세기 시대 고증도 중요

한국 제작자 능력 뛰어나

환상적인 세계 잘 표현

“콘셉트를 한마디로 말하면 판타지(환상)죠” 오페라 의상 디자이너 주세페 팔렐라(Guiseppe Palellaㆍ41)는 쾌활하게 말했다. 그는 바로크시대 사랑과 배신, 그리고 마법으로 버무려진 환상의 세계를 의상으로 그려낸다. 바로 5월 10일, 12일~14일까지 LG아트센터 무대에 오르는 국립오페라단(예술감독 김학민)의 비발디 바로크오페라 ‘오를란도 핀토 파쵸’에서다.

국립오페라단은 2016년 국내 초연에 이어 올해도 오를란도 핀토 파쵸를 LG아트센터에서 재공연한다. 초연 당시 국내에선 생소한 바로크 오페라라는 것에 우려도 상당했으나 압도적 미장센과 성악가들의 기량을 바탕으로, 악보도 구하기 힘든 비발디의 바로크 오페라를 잘 소개했다는 평을 받았다.

본공연을 이틀 앞둔 8일, 드레스 리허설로 분주한 백스테이지에서 팔렐라를 만났다. 그는특유의 경쾌한 에너지로 오페라 의상에 대해 설명했다.

|

| 에르실라 의상이 만들기 가장 까다로 웠다는 의상디자이너 주세페 팔렐라. [헤럴드경제DB] |

오를란도 핀토 파쵸는 이탈리아에선 교과서에 나오는 작품이다. 모든 사람이 다 아는지라 연출가의 스타일이 극적으로 드러나는 작품이기도 하다. 한국으로 치면 심청이나 콩쥐팥쥐 정도가 되겠다. 기본기에 충실해야 하면서도 관객이 ‘와!’하고 감탄 할 수 있도록 만들어야하는, 그래서 더욱 어려운 ‘고전’이다.

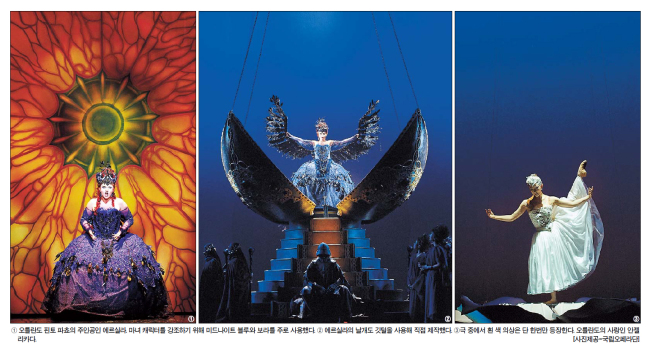

팔렐라가 디자인한 의상은 크게 세 부류로 나뉜다. 먼저 에르실라와 그가 상징하는 마법세계의 사람들, 오를란도와 브란디마르테가 속한 외부 세계, 마지막으로 오를란도가 사랑하는 안젤리카다.

마녀인 에르실라는 미드나이트 블루와 보라색을 주로 사용한다. 그를 지근거리에서 돕는 여사제 티그린다도 세피아 블루의 쉬폰 의상을 입었다. “에르실라는 환상 그 자체예요. 의상 디자이너에겐 모든 게 열려있는 캐릭터죠. 환상적이고 관능적이며 신비로운 느낌을 강조하기 위해 푸른색과 보라계열을 주로 썼습니다”

그러나 에르실라가 입고 나오는 보라색 의상이 쉽게 탄생한 것은 아니다. 오페라에서 사용된 의상 거의 대부분은 한국에서 제작됐는데, 이탈리아에서 사용했던 옷감이 없어 동대문 시장 곳곳을 돌아다니는 일이 허다했다. 에르실라 의상은 결국 흰 실크 천을 사서 직접 염색했다. “동대문을 몇 번이나 갔는지 모르겠어요. 그런데 이거다 싶은 색감의 천이 없어서 결국 묵고있던 호텔에서 염색했죠”

오를란도의 세상은 보다 현실적이고 다채롭다. 반짝임과 원색톤 의상이 주를 이룬다. 오를란도와 함께 모험을하는 브란디마르테, 오리질레, 그리포네는 무대위에서 자신이 입고있던 옷의 장식 일부를 떼내거나, 가발을 활용해 여장이나 남장을 한다. 변장과 속임수다.

주인공인 오를란도의 의상은 영화 캐러비안의 해적에서 영감을 얻었다. “다른세계에서 온 사람이란 걸 표현하기 위해 이국적 장식도 많이 사용했죠. 비즈나 스팽글, 나무 조각은 한국에서 구한 것도 있지만 제가 인도 여행에서 구해왔던 것들도 섞여있어요. 문양이나 수는 전부 손으로 직접 놓았구요”

극 중 흰색은 단 한 명만 입는다. 오를란도의 진정한 사랑인 안젤리카다. “원본 극에서 안젤리카는 동양(중국) 공주인데, 오페라에선 순수한 사랑을 상징하기 위해 좀 다른 해석을 했어요. 하얀 튀튀를 입은 발레리나죠. 스커트 길이나 스타일은 르노아르 그림을 참고했습니다” 안젤리카는 등장효과를 극대화 하기위해 하얀 꽃 안에서 하얀 옷을 입고 나타난다. “한번은 관객들 반응이 궁금해서, 객석에 숨어 들었던 적이 있어요. 안젤리카가 등장 할 때 ‘나 완전 소름 돋았어’라고 말하는 걸 듣고 ‘아, 이건 제대로 만들었구나’”

그러나 무조건 디자이너의 상상력만으로 의상을 제작하는 건 아니다. 비발디 작품이 1700년대 만들어진 만큼, 고증도 중요하다. 여자 주인공들의 옷엔 파니에(Panierㆍ치마를 부풀리기 위한 뼈대)를 썼고, 출연자들이 쓰는 가발은 회색이다. 당시 머리에도 분을 뿌려 치장했던 방식을 그대로 고수했다. “바로크시대 의상사 참조는 기본이죠. 당시 화가들의 그림을 찾아보고 궁중 의상도 참고했습니다”

가장 공이 많이 들어간 의상은 단연 에르실라의 옷이다. 색감도 그렇지만, 마녀인 그녀는 등에 날개까지 달고 있다. 조명을 받으면 몸 전체가 반짝반짝 빛난다. 하나 하나 손으로 수 놓은 비즈 덕분이다. “시대가 바뀌면서 극장에서 사용하는 옷 제작하기가 까다로워졌어요. 일회성 예술이 아니라, 영상기록으로도 남기니까요. 더구나 확대해서 보기도 하고, 두고두고 여러차례 보니까 대충 만들 수 없죠” 마지막 장면에 에르실라는 하늘로 날아간다. 관객들이 치마속까지 볼 수도 있어서, 스타킹도 같은 보라 계열로 준비한 것은 물론, 겉옷과 마찬가지로 비즈를 달았다.

장식 때문에 옷의 무게도 상당하다. 에르실라 의상은 날개를 제외한 옷만 10kg에 육박한다. 동시에 착화감도 중요하다. 옷을 입고 노래도 부르지만, 춤도 춰야하기 때문이다. “발레리노들이 입는 옷은 활동하기 편하도록 옆구리부분에 엘라스틱 소재를 쓰고, 성악가들이 입는 옷은 가슴부분에 여유를 주죠. 울림통이 방해를 받으면 안되니까요”

재공연인 만큼 여유가 있을법도 한데, 그는 여전히 떨린다고 했다. 섬세한 장식이 많은 만큼 무대에 오를 때 마다 끝없이 수선이필요하기 때문이란다.

팔렐라는 “지난번 공연에도 그랬지만 이번에도 정말 한국의 제작자들에게 감탄해요. 제 아이디어를 그대로 구현은 물론 가끔은 그 이상으로 만들어주기도 하거든요. 동대문을 돌아다니며 원하는 소재를 찾는건 쉽지 않은 일이었지만, 그나름으로 재미있는 경험이었죠”라고 말했다. 오페라의 옷은 ‘제 3의 언어’로 불린다. 팔렐라의 옷이 바로크 시대 환상적 분위기를 고스란히 간직했는지, 이제 관객들이 만나볼 차례다.

이한빛 기자/vicky@heraldcorp.com