회화 신작만 11점 ‘노 디렉션 홈’展

여전히 입양됐던 과거사 작품에 반영

도시풍경 스캐너 변용 기법 이용

왜곡된 이미지 묘한 환각세계 독특

“학고재에서 두번째 개인전을 제안받았을 때, 뭔가 근사한 것에서부터 시작하고 싶다고 생각했다. 그림그리기를 자의적으로 멈춘 지 18개월째였으며, 전시와 아트페어, 프로젝트를 위한 끊임없는 작품 제작으로 소진된 상태였다. (중략) 설상가상으로 아시아에 남아야 할지, 아니면 뉴욕이라는 영점, 말하자면 나의 예술적 기원설화로 다시 돌아가야 할지, 그 당시엔 명확하게 보이지 않았다.” <진 마이어슨 작가노트 中>

|

| 학고재갤러리서 3년만에 개인전을 연 진 마이어슨. [사진제공=학고재갤러리] |

4살 때 미국으로 입양. 외삼촌은 존 F. 케네디의 초상화를 그린 제임스 로젠퀴스트. 세계적인 컬렉터 찰스 사치에 의해 작품 소장. 뉴욕 구겐하임미술관, 첼시미술관 등 세계 유수 미술관이 사랑하는 작가. 그리고 아내는 페로탱갤러리의 유명 디렉터…. 진 마이어슨(44)이 전시를 열 때마다 반복 재생되는 수식어들이다.

진 마이어슨이 3년만에 학고재갤러리에서 개인전을 열었다. 조각, 설치 같은 오브제 하나 없이 오로지 회화 11점만으로 꾸민 전시다. 1년 반 동안 아예 붓을 놔 버렸던 작가가 학고재 전시 의뢰를 받고 다시 붓을 잡았다.

2009년 아라리오갤러리에서 한국 첫 개인전을 가진 작가는 2010년 국립현대미술관 창동 창작스튜디오 입주작가로 선정되면서 조금씩 한국과 인연맺기를 확장하는 중이다.

뉴욕, 파리를 오가며 활동하던 마이어슨은 홍콩으로 작업실을 두고 아시아를 활동 거점으로 삼았다. 그리고 이제 서울 영등포구 문래동에 작업실을 낼 예정이다. 한국의 예술가들이 모여 작업하는 문래동에 매력을 느꼈기 때문이다.

|

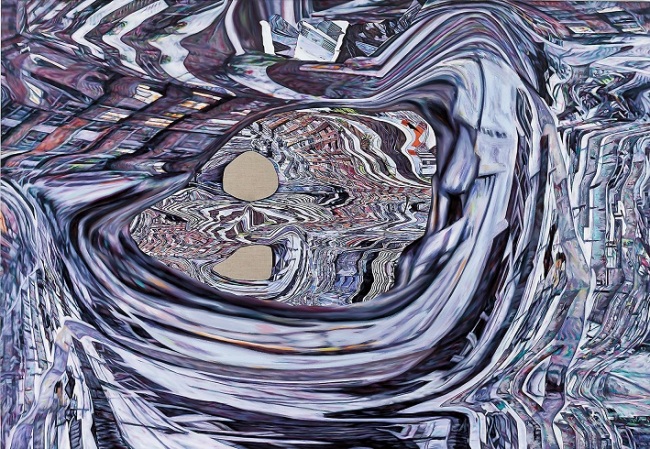

| Tesseract-ual Homesick Blues, 캔버스에 유채, 187×271㎝, 2016 [사진제공=학고재갤러리] |

뉴욕, 파리, 자카르타, 홍콩, 그리고 서울까지, 작가는 쉴새없이 반복되는 이주의 순환 루트를 겪었다. 그래서일까. 이번 전시 주제 역시 ‘노 디렉션 홈(No Direction Home)’이다. 밥 딜런이 2005년 발표했던 노래 ‘라이크 어 롤링스톤(Like a rolling stone)’에 등장하는 가사의 일부분이다. ‘돌아갈 집도 없고, 알아주는 이 하나 없는, 굴러다니는 돌멩이처럼(With no direction home, a complete unknown, like a rolling stone)’.

입양됐던 과거 개인사보다 이젠 작품만 이야기하고 싶다는 작가지만, 전시 제목은 물론이고 작품들에서도 작가의 배경과 심리상태가 겹쳐진다. 여전히 집으로 가는 길을 찾지 못한 채 방황하는 예술가의 근원적인 외로움이 묻어난다.

신작 회화들은 스캐너를 이용했다. 도시 풍경 같은 이미지들을 스캐너 위에 올려 놓고 수백번 돌려 문지른 후, 왜곡된 이미지를 다시 그리는 방식이다. 과거에는 포토샵을 이용해 재구성된 이미지를 그렸다. 1년에 8~10점 정도 밖에 그리지 못할 정도로 작업 방식이 복잡하고 오랜 시간이 소요된다.

|

| The Invention of Zero (for L.D.Y.), 캔버스에 유채, 72.7×60.6㎝, 2016 [사진제공=학고재갤러리] |

그렇게 해서 나온 결과물들은 원래의 이미지가 갖고 있던 의미들을 모두 상실하고 완전히 새로운 의미를 갖게 됐다. 분열된 정신상태를 드러내는 것 같기도 하며, 묘한 환각의 세계로 이끄는 것 같기도 하다.

‘The Invention of Zero(for L. D. Y)’시리즈가 독특하다. 지난해 단색화 작가 이동엽의 전시를 보고 영감을 얻은 작품이다. 캔버스 가운데 일부분을 붓질을 하지 않고 비워뒀다. 단색화의 비움과 정신성이 진 마이어슨의 방식으로 해석된 결과물이다.

지난 13일 전시 오프닝에서 만난 진 마이어슨은 포토샵이나 스캐너로 변용된 이미지를 그리는 것에 대해 “내가 알고 있는 것들을 잊게 만들어주는 방식”이라고 설명했다. 작가에게 “매트릭스 같은 세상을 보는 것 같다”고 하자 “그렇게 볼 수도 있다”며 “관객이 보고 느끼는 것이 내 작품에서 가장 중요한 요소”라고 강조했다.

김아미 기자/amigo@heraldcorp.com